松くい虫・剪定・お祓いまで解説

とはいえ、「松の木の伐採って、そもそも自分でできるの?」「業者に頼むならいくらくらい?」「お祓いって必要?」など、いざ伐採を考えると疑問や不安が次々に出てくるものです。

松は縁起木として大切にされる一方で、成長すると管理が難しくなり、伐採の判断が必要になるケースも。

だからこそ適切なタイミング・費用の目安・自力か業者かの判断・松くい虫被害への対応など、あらゆる知識が必要です。

この記事を読むことで、松の木伐採に関する判断基準や注意点を把握できるようになります。庭木の安全のために、ぜひ最後までご覧ください。

松の木の伐採は冬(12月〜3月)が最適

まず冬に伐採すべき理由として以下が挙げられます。

⚫︎害虫・蜂・毛虫の活動が少ないため、安全性が高まる。

⚫︎樹液・水分が少ないため、幹や枝が軽く扱いやすい。

⚫︎松特有の松脂(マツヤニ)が出にくく、服や工具への付着リスクが減る。

⚫︎業者に依頼する場合、予約しやすい

また冬に伐採する際の注意点は以下の通りです。

⚫︎冷え込み・凍結がある地域では地面の足場が悪く、倒木時の安全確保が難しい

⚫︎葉が落ちない常緑の松の場合、視認がしづらい枝も多く、慎重な作業が必要

⚫︎どうしても急ぎの場合や倒木のリスクが高い場合には、季節を問わず伐採が必要

庭に植えられた松の木は、景観や緑化の観点から魅力的です。しかし大きく成長すると「風で倒れそう」「近隣の建物や線に枝がかかる」といったリスクも。

リスクを防ぐなら、冬に伐採を行う方法は理にかなっているといえるでしょう。冬季は気温も低く植物の成長活動が抑えられるため、伐採時に樹液が少なく、幹や枝の重量も多少軽くなりがちだからです。

また害虫や蜂・毛虫などの活動が活発でないため、作業中に思わぬ攻撃を受ける可能性が小さいのもポイント。

さらに松には「松脂(マツヤニ)」と呼ばれる粘りのある樹液があり、暖かい時期には非常に出やすく、服や工具に付着すると落としにくいデメリットもあります。

冬なら松脂も固まっている可能性が高いため、スムーズに作業も進むでしょう。もちろん、冬だからよいわけではなく、地域の積雪・凍結・足場の悪さ、周囲の建物・樹木の状況などを考慮する必要があります。

特に高木・枝繁な松・建物近くに植わっている場合には、プロの伐採業者に依頼して、適切な時期と手法を相談するのがおすすめです。

松の木を伐採すべき3つのタイミング

⚫︎枯れて倒木のリスクがある松の木

⚫︎管理が難しく周囲に迷惑をかける可能性

⚫︎松くい虫被害で回復の見込みがない松

どれか1つでも当てはまるなら、業者への相談をおすすめします。

枯れて倒木のリスクがある松の木

⚫︎枝葉が枯れてきている

⚫︎幹にひび割れ・菌の発生が見られる

⚫︎台風や強風時に倒れる心配がある

松が枯れている、あるいは枯れ始めている状態は、見た目だけでなく構造的にも危険信号です。枯れた木は材が弱くなり、風や雪の荷重を受けた際に折れやすく、倒木による建物・車・人への被害リスクが高まります。

庭にある松であっても、倒れれば大きな事故につながるため注意しましょう。伐採を検討するタイミングとして、以下のサインがあれば、放置せず早めに専門家に診てもらうことをおすすめします。

⚫︎最近枝がぽろぽろ落ちている

⚫︎幹がキノコのような菌をまとっている

⚫︎樹勢が極端に悪くなった

伐採には足場の確保・倒す方向の検討・根の状態の確認など複数の準備が必要で、枯れてから慌てて対応すると手遅れになる恐れも。

そのため少し余裕をもって準備した方が安全性・コストの面でも安心です。加えて、枯れ木の伐採は「倒れたあと自力では動かせない」「根元が朽ちていて不安定」というケースも多く、業者に任せるメリットが大きいでしょう。

管理が難しく周囲に迷惑をかける可能性

⚫︎枝が隣家や道路に張り出している

⚫︎根が地盤を浮き上げ、歩道や駐車場に影響を与えている

⚫︎枝葉の落下が頻繁で清掃が大変

松の木は縁起木として庭に置かれるケースも多く、整った形であれば景観のアクセントになります。

しかし成長が進み、枝葉が伸び放題になったり、根が地中で広がって歩道・外構構造物を押し上げているなら要注意!

近隣や通行人の安全・通行の利便性に影響が出る恐れがあります。例えば、以下の状態は自身での管理が難しくなってきた目安ともいえるでしょう。

⚫︎自宅駐車場の脇に植えた松の根がコンクリートを割っている

⚫︎駐車時にガタっと音がするようになった

⚫︎隣家の窓を枝が遮るようになった

⚫︎高い場所に枝があり自身で伐採ができない

⚫︎近隣からクレームが来たが対処法が分からない

「管理が難しくなった」「近隣に迷惑をかける可能性がある」というサインがあるときには、伐採か枝の大幅剪定かを検討する良いタイミングです。。

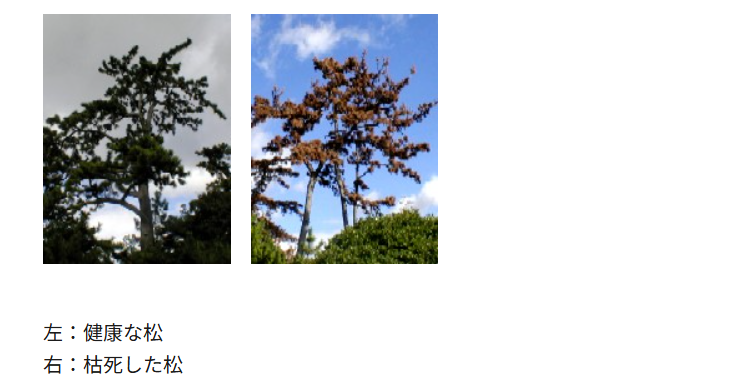

松くい虫被害で回復の見込みがない松

葉が赤茶色〜黄褐色に変色している

幹内部に穴が空いている・材がスカスカになってきた

近隣でも被害木が出ており、拡大の懸念がある

松の木にとって最大級の脅威のひとつが、いわゆる「マツノザイセンチュウ(松材線虫)」およびその媒介者であるマツノマダラカミキリによる被害です。

被害を受けた松は、葉が赤茶色に変色したり材が内部から朽ちてきたり、最終的には枯死に至るケースがあります。

特に、被害が明らかで回復の見込みがないと判断された場合には、早期の伐採と適切な処理(チップ化・焼却・薬剤処理など)が大切です。

放置すると、周囲の松にも被害が拡大する恐れがあり、庭木ならびに近隣環境全体へ影響を及ぼす可能性も「松くい虫被害があり回復不能」と判断できる場合は、できるだけ速やかに伐採の検討を進め、専門業者と相談して安全に対応しましょう。

葉が急に赤茶色に変色したら要注意

被害発覚後は早めに対処することで、周囲への二次被害を防ぎやすくなります。

松くい虫被害は回復不可能なので早期伐採が必要

管理が手に負えなくなった松は枝葉が重くなって風の影響を受けやすく、倒木・破損事故の原因となります。

そのため庭木としての松を安心して保つには、定期的な観察と、異変があれば早めに業者と相談するのがよいでしょう。

特に松くい虫被害は、自力判断が難しいケースも多く、葉の変色・幹の異常・ヤニの流出有無など細かなサインを見逃さないようにしてください。

さらに伐採を決断した際には、ただ切るだけではなく、その後の処分・抜根・根の状態・近隣への影響・作業時期・安全確保などを含めたトータルな計画が必要です。

業者選びの際には、見積もりを複数取り、補助金制度がないか確認してみましょう。

松の木の伐採方法

とくに松は幹が太く背が高くなりがちで、伐採中に倒れる方向を誤ると重大な事故や隣家への損害に発展する恐れがあります。

ここでは、自分で伐採を行う場合の手順と注意点を見ていきましょう。プロ業者に依頼する際にも、作業の流れを知っておくと安心です。

道具を揃えて事前準備する

⚫︎チェーンソー(または手ノコ)

⚫︎ヘルメット・防護メガネ・防刃手袋

⚫︎ロープ(倒木方向をコントロールするため)

⚫︎クサビまたはバール

⚫︎作業靴・長袖の作業着

⚫︎携帯電話(緊急時の連絡用)

伐採作業は準備の段階から手を抜かないようにしましょう。特に松の木は、松脂(マツヤニ)によって刃が滑りやすくなったり、枝葉が密で視界が悪くなるため、しっかりとした装備が不可欠です。

またチェーンソーを扱う場合、操作ミスによるケガが多発しているため、必ず防護具を着用しましょう。

周囲の安全確認も必須です。他にも人通りがある場所や隣家との距離が近い場合などは、伐採中に第三者を巻き込むリスクがあるため、プロの業者に依頼するほうが安心です。

自分で行う場合でも、最低2人以上で作業することをおすすめします。伐採後の「抜根(根の処理)」や「切り株の処分」も見越して準備しておくと作業がスムーズに進むでしょう。

自治体によって伐採に関する補助金制度がある場合もあるため、費用負担を軽減したい方は事前に調べておくのがおすすめです。

受け口を作る

⚫︎木の根元から30〜50cm程度の高さに設定

⚫︎倒したい方向に対して水平にカット

⚫︎さらに斜め下からカットして三角形に切り取る

⚫︎目安は、木の直径の1/4〜1/3まで

受け口は伐倒の方向を定める大切な部分です。仮にこの切り込みが浅すぎたり、角度がズレていた場合、木が意図しない方向に倒れて事故の原因になります。

松の木は特に枝ぶりが左右非対称だったり、風を受けやすい構造をしていたりするため、慎重に角度を調整しましょう。

チェーンソーが苦手な方は手ノコを使ってもよいですが、切断に時間がかかるため、余裕を持ったスケジューリングが必要です。

また切断中は木の動きをよく観察し、わずかな傾きや裂け目の兆候にも注意しつつ進めるのがポイント。

作業者が1人だと、気づいた時には手遅れとなる恐れもあるため、必ず補助してくれる人や見張りを配置し、声をかけながら進めましょう。

特に高齢者や初めての方が一人で行うのは非常に危険なため、プロ業者に依頼する方法も検討してください。

追い口を作る

⚫︎受け口より3〜5cm高い位置からカット

⚫︎水平にまっすぐ切り込む(受け口に向かって)

⚫︎受け口とつながる直前で止める(「ツル」を残す)

⚫︎木が動き出す兆候があれば、すぐに退避

追い口を切ることで、木が重心の方向に倒れ始めます。このとき大切なのは「ツル(ヒンジ)」を残す点です。

ツルは、木がゆっくり倒れるようコントロールする役目を持っています。勢いよくすべてを切ってしまうと、木が急に予測不能な方向へ倒れてしまい、大変危険です。

特に松の木は幹の中にヤニが溜まりやすく、材質がねばついて刃が入りにくい場合があります。

そのため、クサビやバールを併用して慎重に切り進めましょう。また木が動き始めると音や振動が伝わってきます。

揺れや音を感じたらすぐに作業を中止し、安全な場所へ退避してください。倒木時に枝がはじけるように飛ぶ「跳ね木」現象もあるため、作業者以外は近づかせないようにしてください。

技術的判断が必要な場面では、経験豊富な業者に任せたほうが安全かつ確実です。

伐採する

⚫︎倒す方向にロープを張って誘導する

⚫︎周囲に人がいないか最終確認を行う

⚫︎木が倒れた後、幹・枝の落下物に注意

⚫︎倒れた木の処分・抜根も含めて考える

伐採そのものは一瞬の作業ですが、準備と判断が伐採の安全性を大きく左右します。とくに松の木は重心が偏っていることがあり、見た目と異なる方向に倒れる恐れも。

そのため倒したい方向にあらかじめロープを張っておき、追い口を切った後に補助者がロープを引くことで倒木をコントロールしやすくなりますよ。

ただし、タイミングや引く力の強さにズレがあると逆に危険を招くため、チームワークが非常に重要です。また伐倒後の処理につても考えておきましょう。

幹や枝の切断、場合によっては抜根(根の除去)も必要になります。伐採らの作業は重機や専門技術が必要になることが多く、すべてを自分で行うのはかなりの労力がかかります。

費用面では確かに業者依頼より安く見えるかもしれませんが、安全性・時間効率・後処理の手間を考慮すると、結果的にはプロに任せた方が安心なケースも多いでしょう。

松の木の伐採にかかる費用相場

ここでは、樹高・抜根・処分をメインにマツ(松の木)の伐採にかかる費用目安を見ていきましょう。

5メートル以内の中木の費用相場

| 樹高の目安 | 費用相場(1本あたり) | 備考 |

| 3 m以下 | 約3,000〜10,000円程度 | 比較的容易な作業。伐採+処分のみのケース。 |

| 3〜5 m | 約15,000〜20,000円前後 | 樹高が増すと作業時間・装備が増えるため費用アップ。 |

| 〜5 m (松特有・状況による) |

約15,000円前後が平均的な目安 | 松は幹太・枝張りが広めのことが多く、他木よりやや費用が上がる傾向。 |

例えば松の木は幹が太く、枝張りが大きくなることが多いため、3 m〜5 mのサイズでも一般的な庭木より作業が手間になるケースがあります。

上の表にある「15,000〜20,000円前後」という数字はあくまで平均的な目安です。実際には、敷地が狭い・隣家との距離が近い・電線や構造物が近くにあるなど、作業しづらい条件があれば追加費用が加わります。

さらに伐採だけでなく「切った木の搬出・処分」「根を残したままにするかどうか」なども見積りの際に明確にしておく必要があります。

なお、同じ「中木」でも松くい虫被害がある・根が広く張っている・建物に近いという状況では、通常よりも高くなることを頭に入れておきましょう。

5メートル超の高木の費用相場

| 樹高の目安 | 費用相場(1本あたり) | 備考 |

| 5〜7 m程度 | 約22,000〜35,000円程度 | 重機不要・通常作業範囲だが、松なら手間あり。 |

| 7 m以上または特殊条件 | 数十万円〜見積もり必須 | 電線近接・重機必要・抜根・夜間作業などがある場合。 |

たとえば5〜7 m程度で通常手作業が可能な範囲であれば、22,000〜35,000円ほどが目安です。

しかし松の場合、幹が太く・根が広がっており、松くい虫など害虫被害を受けていると材質が脆くなり倒木リスクが高まっているケースも。

そのため安全確保のために重機・高所作業車・ロープ作業といった装備が必要になると、数十万円クラスの費用になるケースも少なくありません。

また伐採作業には、重機レンタル料や交通規制・養生・人件費・搬出・処理費・近隣配慮費などが加わるため、見積りを取る際には項目がきちんと明記されているか確認してください。

プロの業者に任せたい方は「樹高5 m超」と判断された時点で、複数業者に相見積もりを依頼することで、費用のばらつきを抑えられます。

抜根と処分の費用相場

伐採した松の木を根ごと除去(抜根)し、更地として使いたい場合は、根の張り具合・根の太さ・使用機材の有無によって大きく変動します。

特に松の木は、地下で伸びる根が広範囲になることがあり、地中埋設物・配管・地盤状況により作業が複雑になるため、抜根費用が高めになるでしょう。

また切った木や枝葉・根を処分するには運搬・処理施設への搬入・チップ化などのコストがかかります。

伐採を業者に依頼する際には、伐採作業費・抜根費・処分・運搬費の3つをそれぞれ見積もりに含めて比較するようにするのがおすすめ。

想定外の追加費用に悩まされるケースが少なくなりますよ。特に、松くい虫被害などで倒木リスクあり・処分が急ぎといった状況では、処分費が通常より割高になる恐れも。早めに複数の業者に問い合わせ、費用を把握しておくと安心です。

自分で松の木を伐採できる条件

しかし松の木の伐採は、一歩間違えると大きな事故につながる危険性があります。ここでは、自力で伐採できるケースと、専門業者に任せるべきケースを解説します。

直径20センチ以下で高さ3メートル以下まで

⚫︎幹の直径が20cm以下

⚫︎高さが3m以下(1階の屋根の高さ程度)

⚫︎根が浅く抜根が比較的容易

⚫︎周囲に建物・電線がなく倒しても問題ない空間がある

⚫︎風の影響が少ない日を選べる

⚫︎十分な工具と安全装備が揃っている

⚫︎最低2人以上で作業できる体制がある

一般家庭の庭に植えられている松の中には、比較的小型で枝ぶりもコンパクトなものがあります。

小さな木で、かつ幹の太さが20cm未満、高さも3m程度に収まるものであれば、自力伐採も可能です。

ただし、作業スペースが十分にあり、倒す方向に障害物がない場合や、作業者がチェーンソー等の工具を正しく使えるといった条件を満たした場合に限ります。

松は常緑樹であり、枝が多く重心が偏りやすく、見た目以上に倒木方向が読みにくい特徴があります。

さらに松脂(ヤニ)によりチェーンソーの刃が滑る・詰まるといったトラブルも起こりやすく、安全装備や技術的なスキルも必要。作業は必ず2人以上で行い、倒木時に逃げ場を確保しましょう。

事故防止の観点からも、少しでも不安がある場合にはプロ業者に相談するのが身の安全を守るうえでも重要です。

松ヤニで道具が汚れるので準備が必要

⚫︎チェーンソーやノコギリの刃にヤニが付着すると滑りやすくなる

⚫︎ヤニは非常に粘着性が高く、工具の刃を傷める

⚫︎手や服に付着すると取れにくく、肌荒れの原因になることも

⚫︎ヤニ除去には専用の洗浄剤や溶剤が必要

⚫︎夏場は特にヤニの分泌が活発で道具が汚れやすい

松の木を伐採すると、切断面からヤニ(松脂)が大量に滲み出てきます。特に気温の高い時期はヤニの粘度が増し、道具にべったりと付着するケースも。

ヤニがチェーンソーの回転を妨げたり、刃こぼれの原因となったりと、作業効率と安全性に大きな影響を及ぼします。

加えて、ヤニが軍手や作業着に付着した場合、通常の洗剤ではなかなか落とせず、ベトつきが長く残るため注意しましょう。

ヤニを落とすには、灯油や専用の樹脂除去剤などを使う必要がありますが、肌が敏感な方にとっては手荒れやかぶれの原因になるかもしれません。

そのため、伐採前にはヤニ汚れを見越した準備が欠かせません。手間やリスクを考慮すると、「伐採後の処理が面倒」「道具がすぐに使えなくなるのが困る」と感じる方は、プロの伐採業者に任せるのがよいでしょう。

松くい虫被害木は専門業者に任せるべき理由

松くい虫(マツノザイセンチュウ)は、松の木を枯死させる深刻な病害虫で、主にマツノマダラカミキリと呼ばれる昆虫が媒介します。

松くい虫の被害にあった松は、幹の内部がスカスカになっていたり、ヤニの分泌が止まってしまうのが特徴。

健康な木とは異なる状態になります。そのため素人の目では伐採の際のリスクを十分に把握できないケースが多く、倒木方向のコントロールも難しくなります。

さらに被害木を放置すると周囲の松にも感染が拡大しやすくなるため、適切な処理と早期伐採がよいでしょう。

自治体によっては、松くい虫対策として「防除事業」の一環で伐採・処理に補助金が出るケースもありますが、その場合は登録業者しか作業を認められていないことが一般的です。

また被害木の処分には焼却や薬剤処理、チップ化などが必要であり、個人レベルでは対応できる範囲を超えます。

そのため松くい虫の疑いがある場合や、葉が赤茶色に変色している松を見つけた場合には、すぐに地域の林業課や樹木医や信頼できる伐採業者に相談しましょう。

松の木の伐採でよくある質問

松の木伐採のお祓いは必要?

日本では「木を切る=生命を絶つ」こととして扱われてきた背景があり、特に古木や風格のある松の木などは、神が宿る・守り木のように捉えられるケースもあります。

そのため、伐採に際してただ切るだけでなく、「ありがとう」「ごめんなさい」の気持ちを込めたお祓いやお清めを行い、心理的な安心を得てもよいでしょう。

例えば、神社に依頼して樹木伐採清祓(じゅもくばっさいきよはらい)をお願いしたり、自分で塩・清酒を用意して木の根元にお清めをする方法があります。

一方で、法律的にお祓いが必須なわけではなく、あくまで施主(家の所有者)の気持ちや土地・木の状況によるのが実情です。

特に高さの低い庭木や、むしろ早急に倒木リスクがあるような松の場合は、お祓いや時期を気にせずまず安全に伐採を優先しましょう。

また、見積りを依頼する際に「お祓いや供養を含めるかどうか」「お祓い付きの見積もりかどうか」を確認すると、安心して業者に任せられます。

プロの業者に任せたいと考えている場合は、業者が供養代行サービスをしているか、もしくは別途神社・寺に依頼すべきかをあらかじめ相談するとよいでしょう。

松の木を剪定か伐採するかの判断基準は?

⚫︎枝葉の絡みや幹の傾き・枯れが進んでいる → 伐採検討

⚫︎高さ・枝張りが大きく、剪定だけでは安全・美観が維持できない → 伐採検討

⚫︎松くい虫被害・倒木リスクあり → 伐採が優先される

⚫︎規模が小さく、景観維持・管理が可能 → 剪定で対応可能

剪定によって枝を落とし、形を整えたり風通しをよくすれば、松の木を引き続き庭木として楽しめます。

特に木がまだ若く、根の張りが比較的小さい場合や、隣家との距離・電線・建物との関係が問題ない場合には、剪定で十分でしょう。

しかし松は年を追うごとに幹が太く・枝張りが広くなっていき、剪定だけでは根本的なリスクも。

例えば倒木・根の浮き・松くい虫被害を解消できないケースもあります。剪定と伐採、どちらが適切か迷ったときは、以下のような流れがおすすめです。

⚫︎専門業者に現地調査を依頼して状態を見てもらう。

⚫︎剪定を選ぶなら年間の維持管理コストも把握

⚫︎伐採を選ぶなら抜根・処分費も含めて見積もっておく

最終的には、安全性(倒木・近隣への影響)を最優先に選びましょう。プロに任せたいと考える読者にとっては、相談を早めに行えば安心して判断できます。

松の木の寿命はどのくらいですか?

| 松の種類 | 典型的な寿命目安 | 注意すべき状況 |

| 庭木としてよく使われる 黒松・赤松 |

約50〜100年程度 | 根が浅い・地盤が弱い・病害虫の影響で短命化することも |

| 五葉松 (盆栽・庭木向け) |

約30〜80年 | 日当たり・風通し次第で弱る場合あり |

| 自然林の松 (防風・砂防林など) |

数百年クラスもある | 樹勢維持・人為的管理が難しいと寿命短縮の可能性あり |

しかし庭木として植えられている松では「根詰まり」「風通し・日当たり不良」「病害虫(特にマツノザイセンチュウ/松くい虫)」「土質悪化」などの影響を受けやすく、よい樹勢を長期間維持するのは容易ではありません。

例えば、地盤沈下や隣家の影響などで根が十分に張れなかったり、枝が伸びすぎて倒木リスクが高まると、実質的な寿命は縮む恐れがあります。

また寿命が来ると「枝が枯れ落ちる」「幹にひび割れや虫穴が多くなる」「葉が赤茶色に変色する」などの症状が見られます。

劣化のサインが出たら、剪定よりも伐採を前向きに検討するタイミングです。専門業者に診断を依頼すれば、寿命とともにリスク(倒木・近隣影響)も整理できるでしょう。

木を長持ちさせ、安心・安全に庭を管理するためには、寿命の目安を知った上で定期的な観察・メンテナンスが欠かせません。

赤松と黒松で伐採費用は変わりますか?

主に「幹の太さ」「高さ」「枝張り」「根の広がり」「伐採作業の難易度(周囲条件)」といった要素が費用のメインです。

しかし種類が、間接的に作業難易度に影響するケースもあります。例えば、樹種自体が樹脂(マツヤニ)を多く含んでおり、切断時に刃が滑ったりヤニで刃を痛めやすいといった点が指摘されています。

そのため「松は処理に手間がかかる」として、他の樹種に比べて費用が若干高めになるケースも。

手間が赤松と黒松で大きく異なるかと言えば、作業条件が同じであれば大差は少ないと考えられます。さらに赤松・黒松それぞれの根の張り方・枝張りの広さ・植栽環境が異なれば、費用差が出る可能性があります。

つまり種類そのものよりも、現場・木の状態が費用を左右するといえるでしょう。業者見積もり時には樹種・サイズ・根張り・周囲環境のすべてを確認した上で、赤松・黒松どちらでも追加料金があるかどうかを聞いておくと安心です。

松くい虫の予防方法はありますか?

予防できる範囲・早期発見できる方法を知っておくと、伐採を回避できる可能性もあります、主な予防ポイントは以下の通りです。

⚫︎定期的な観察:葉の色・枝の枯れ具合をチェック

⚫︎幹・枝に穴や腐朽がないか確認

⚫︎樹勢が落ちてきたら専門家に診断依頼

⚫︎風通し・日当たりを良くし、樹木が健康な状態を保つ

⚫︎被害木の早期除去によって周囲への拡散を防ぐ

松くい虫は、マツノマダラカミキリなどの昆虫が樹木内部にマツノザイセンチュウを持ち込み、木の水分・養分の通り道を断つことで葉が茶色くなったり最終的に枯死に至ります。

被害が進行すると、その松を伐採・処分しなければ周囲への蔓延リスクも。予防として最も有効なのは、早めの異変を察知と健全な樹勢のキープです。

例えば、葉が赤茶色になってきた・枝がポロポロ落ちてくる・幹に穴が見えるなどのサインがあれば、被害初期であっても専門業者に相談するとよいでしょう。

さらに根の張りや土壌の状態を改善し、過湿や根詰まりを防げれば、松自身が病害虫に強い状態を保てます。

しかしマンションや住宅密集地の庭では完璧に予防するのは難しく、被害を受けた場合は伐採+適切な処分が求められるケースも。

読者の皆さまが松の木を長く健康に保ちたいなら、定期点検・早期対策・信頼できる業者への相談を定期的に行うのがよいでしょう。

伐採した松の木は薪として使えますか?

住宅の薪ストーブや焚き火用に使う場合、半乾燥以上〜十分に乾燥させた材を用意する必要があります。

また伐採した松が松くい虫被害木であった場合、内部に虫の死骸や菌の残留があるため、薪として使うのは避けた方が安全です。

地域によっては被害木の処分は「焼却禁止」「チップ化義務あり」と定めている自治体も。さらに住宅密集地で薪として使うと、煙・臭い・火の粉による近隣への迷惑が出る可能性もあるため、使う際には周囲の配慮も重要です。

もし「自分で伐採した松を薪として使いたい」と考える場合には、材の状態・乾燥具合・使用環境・近隣配慮をしっかり確認した上で、問題がないかを見極めることが大切です。

伐採をプロ業者に任せる読者の方なら、業者に「この木材は薪材として使ってよいかどうか」相談・確認してもらうと安心です。

松の木の伐採ならお庭の大将にお任せください

お庭の大将では、以下のサービスを行っております。

⚫︎見積もり時点で樹高・幹太・根張り・近隣建物・電線などを細かくチェック

⚫︎松くい虫被害・倒木リスク・抜根可否など専門的な判断を含めた提案

⚫︎お祓いや供養をご希望の場合も、提携神社・寺院をご紹介可能

⚫︎伐採後の処分・廃材チップ化・運搬・清掃まで一貫対応

⚫︎保険加入・作業前の安全説明・施工後のフォロー体制あり

松の木の伐採は「思い入れ」「周囲の安全」「費用」「縁起」など、様々な要素を検討する必要があります。

お庭の大将では庭木伐採の無料相談・現地調査・見積もりを承っておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。